<魚介類メニュー>2024年の注目は?定番とトレンド食材を分析

こんにちは、ぐるなびデータライブラリ編集部です。

本編集部では、ぐるなびが行った飲食店アンケートや、データサービス「ぐるなびデータライブラリ」のデータを元に、トレンド予想やメニューの分析を行っております。

今回は、魚介類を使った飲食店メニューについての特集です。昨年の同特集では、「『エビ』人気」と「貝出汁」について注目しましたが、今年はそのトレンドに変化が訪れる結果となりました。注目の魚介類について、詳しくみていきましょう(昨年の記事はこちら)。

定番メニューの「エビ」人気は健在

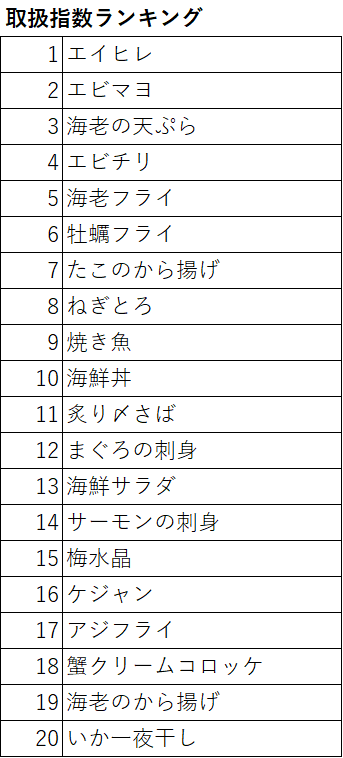

飲食店での定番人気TOP20の魚介類メニューは何なのか、まずはデータをもとにみていきましょう。

*集計は、ぐるなびデータライブラリで採用している取扱指数を基準にしています。取扱指数とは、指定キーワードについて、特定時点の全店舗数における取扱店店舗数の割合を表す数値で、特定時点で1,000店舗あたり何店舗存在するかという指標を表します。

※ぐるなびメニュー掲載店舗で取り扱われているメニューデータの中から、魚介類に該当するメニューの直近12か月分の月次取扱データを平均し多い順にランキング化(刺身、炭火焼、タタキなど調理名がメニュー名になっているものは除外)

人気定番メニューは、昨年と大きな変更はありませんでした。2~5位からも分かるように、あいかわらず「エビ」を使ったメニューの人気は衰え知らず。特徴として、冷凍保存できるオペレーションを意識した魚介類メニューの割合が多いかもしれません。

ヘルシーな調理方法の魚介類メニューが人気

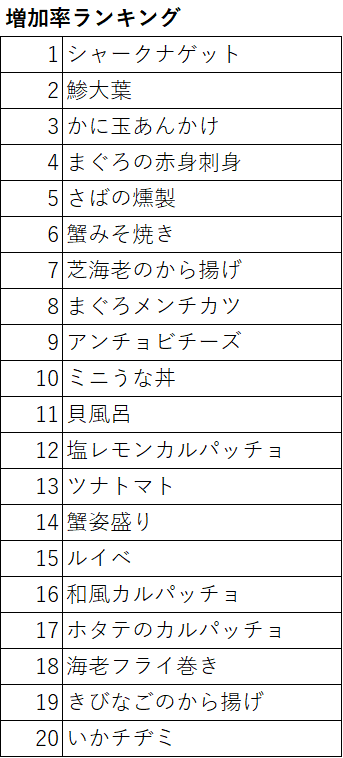

次に、昨年に比べて人気が上がった魚介類メニューを、増加率順にランキングで紹介します。

※ぐるなびメニュー掲載店舗で取り扱われているメニューデータの中から、魚介類に該当するメニューの直近12か月分の取扱指数の前月からの増加率を平均し、上位メニューをランキングで記載

昨年に比べて人気が出た魚介類メニュー1位は、「シャークナゲット」なるサメ肉を使ったメニュー。高たんぱく質・低カロリー・低脂肪なサメ肉を使っていて、昨今のヘルシー志向を象徴したトップへの君臨となりました。揚げ物よりも煮物や焼き物といった調理方法メニューの人気が多いのも、魚介類≒ヘルシー、というのが求められているのかもしれません。

また、昨年は「チュクミ」や「カンジャンセウ」といった魚介類を使った韓国料理の台頭が明白でしたが、今年はさまざまな国発祥の魚介類メニュー(調理方法や味付け)の人気が垣間見られる結果となりました。

主張し過ぎない、アレンジ豊富な「ホタテ」人気

刺身、カルパッチョ、炒めもの、煮物…クセが少ないがゆえにさまざまな料理に使用されるホタテ。高たんぱく質、低脂肪、さらにはビタミンも豊富なことが特徴で、先出の増加率ランキング1位「シャークナゲット」とも共通点があり、ヘルシー志向の層にぴったりな食材です。また、2023年8月から続く中国の日本産水産物の輸入禁止措置により、国内における国産ホタテへの応援活動が多く展開されました。この動きは今だに続いており、今後もますます注目度が上がることが期待されます。

オペレーションを意識した魚介類メニューが◎

魚介類メニューは日本国内の飲食店では欠かせない存在。人気取扱メニューランキングを見る限り、その素材本来の味わいは保ちつつ、保存方法や調理方法といったオペレーションが複雑過ぎないメニューの情報が、飲食店からは求められているのかもしれません。

上記同意事項に全てのチェックをすると購入ボタンが選択できます

-

食関連データ・25年4月「デザート・スイーツとソフトドリンク」

2025.04.22

ぐるなびに加盟している全国の飲食店を対象に、デザート・スイーツ、ソフトドリンクについて、取り扱いに対する考え方、取り扱い状況、 取り扱いメニュー、導入やアレンジの有無、情報源、提供方法、客層、今後の取り扱い意向など、意識と実態を調査しました。

レポート詳細

-

【日本の食に対する意識と好み】レポート

2025.04.08

インバウンドが活況な中、日本の文化や食が海外の人に注目される状況となっていますが、それで は、日本に住んでいる人は日本の食や和食についてどう感じているのでしょうか。和食が好きか、 日本の食のよさはどこにあると思うか、何を伝統的な日本食(和食)だと思うかなどを、ぐるなび モニターにたずねました。日本に住んでいる人の感性を知ることで、日本の食を見つめ直し、これ からの食文化をより豊かに発展させていく足がかりにしていきましょう。

レポート詳細

-

食関連データ・25年3月「仕入れ」

2025.03.25

ぐるなびに加盟している全国の飲食店を対象に、現状の仕入れについて、仕入れに対する考え、食材・食品カテゴリごとの仕入れ先・ 取引先数、仕入先に対する満足度とその理由、仕入先の追加と変更の頻度とその理由、食品・食材・飲料に関する情報源など、意識と 実態を調査しました。

レポート詳細